Quest’anno il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è, se possibile, una data ancora più importante in cui è fondamentale gridare la nostra rabbia. I motivi sono tanti, basti pensare alle varie forme esplicite ed implicite con cui la violenza di genere si manifesta nel contesto italiano. Contesto nel quale il Ministro dell’istruzione e del merito in occasione della presentazione della fondazione intitolata a Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, si è permesso di dire che quella al patriarcato è una lotta ideologica. Secondo il Ministro, infatti, il problema del patriarcato sarebbe stato risolto nel lontano 1975 con la riforma del diritto di famiglia: come se bastasse una legge per cambiare la cultura patriarcale che impregna il nostro paese e come se questa riguardasse solamente l’ambito familiare e non ogni singolo aspetto della vita di una donna. Non contento, nello stesso intervento in cui avrebbe dovuto parlare di femminicidi (che nel 70% dei casi avvengono in famiglia o ad opera di un partner o ex partner) il Ministro ha pensato bene di fare propaganda affermando che il fantomatico aumento dei reati a sfondo sessuale (nel 2023, seppur di poco, sono scesi rispetto al 2022) sarebbe da addebitare ai migranti che arrivano illegalmente sul nostro territorio. Oltre alla manipolazione dei dati a fini ideologici ci sembra molto grave non comprendere il contesto in cui queste parole sono state pronunciate. Giulia Cecchettin è stata, infatti, brutalmente uccisa da un “bravo ragazzo italiano” e non capiamo (e nemmeno la famiglia di Giulia lo ha capito) cosa c’entrino le migrazioni in questo discorso.

E se non bastasse tutto questo, noi che assistiamo impotenti ai tragici avvenimenti che interessano l’Afghanistan, quest’anno abbiamo ulteriori motivi per far sentire la nostra voce. Dopo più di 40 anni di conflitti e occupazioni il ritorno dei talebani al potere ha ucciso ogni speranza di libertà per le donne afghane. Secondo il relatore speciale per l’Afghanistan all’interno del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dal 2021 in poi si è realizzato un «deterioramento senza precedenti dei diritti delle donne». Nei mesi successivi alla nascita dell’Emirato Islamico abbiamo, fortunatamente, assistito ad una gara di solidarietà supportata da un’attenzione mediatica senza precedenti. Ora, però, il rischio è che l’Afghanistan venga completamente dimenticato a causa dei conflitti in corso, sebbene degni della stessa attenzione, in Ucraina e Medio-Oriente. Il disinteresse dell’occidente, infatti, rischia di rafforzare uno dei regimi più oscurantisti del mondo. Senza le pressioni internazionali che in qualche modo avrebbero potuto limitare la protervia dei talebani, nell’agosto del 2024 è stato approvato un provvedimento legislativo liberticida volto, testuali parole, a “promuovere la virtù e prevenire il vizio” in Afghanistan. L’obiettivo reale è quello di rendere ancora più esecutiva, l’eliminazione delle donne dagli spazi pubblici relegandole al mero ruolo di madri, mogli e casalinghe. Oltre al diritto all’istruzione e al lavoro alle donne afghane viene addirittura vietato di utilizzare le propria voce in pubblico. Proprio così, viene negata anche la possibilità di cantare, di ridere, di leggere e soprattutto di esprimere il proprio pensiero, perché la voce è considerata «un aspetto intimo da dover mantenere privato». L’impatto di questo divieto sulle donne afghane è drammatico e coinvolge ogni aspetto della loro vita. Inoltre, lo stesso decreto reintroduce la lapidazione come possibile azione punitiva! Questa è solo una sintesi non esaustiva di quanto in Afghanistan sia dilagante e totalizzante questa architettura dell’oppressione di matrice patriarcale.

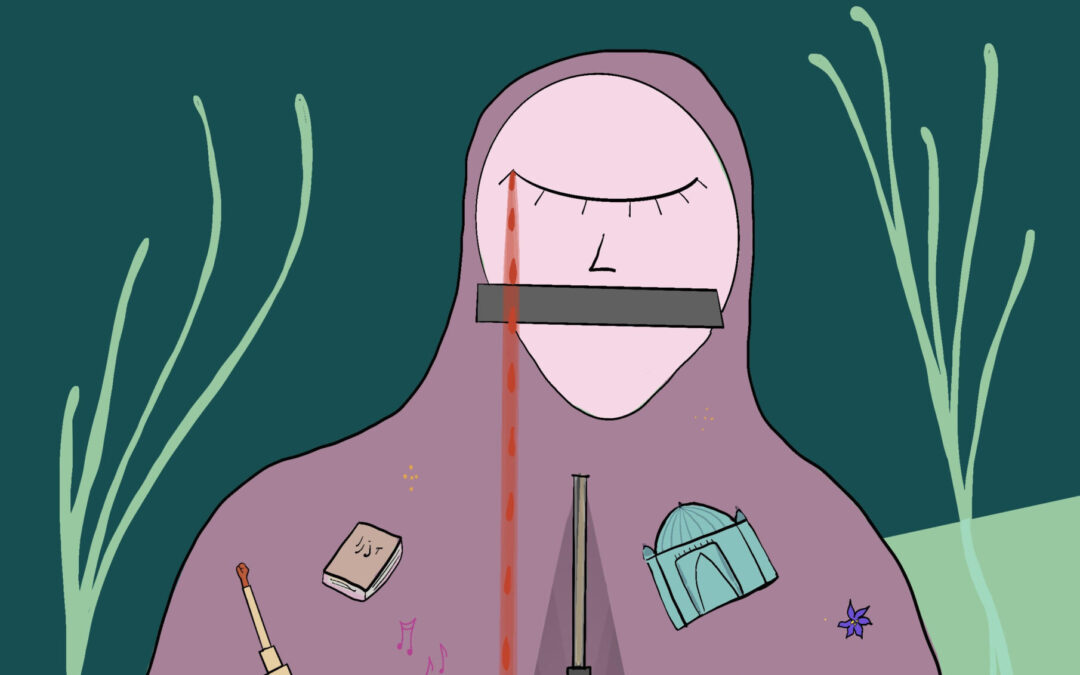

Quest’anno per il 25 novembre abbiamo provato così a rappresentare attraverso parole, simboli e immagini l’idea di violazione dei diritti subiti dalle nostre compagne afghane. L’immagine che ne esce fuori, realizzata grazie all’incontro tra Francesca D’Andrea, giovane illustratrice da anni volontaria di Binario 15, e alcune donne della diaspora afghana a Roma, parla così di morte, di dolore ma anche di resistenza.

Il vestito della donna diviene un contenitore di simbologia e di memoria. Il libro scolastico e il cappello della laurea, vogliono rivendicare il diritto allo studio, soprattutto all’istruzione secondaria. Il memoriale a Farkhunda Malikzada, brutalmente uccisa nel 2015 a Kabul per l’accusa, poi rivelatasi falsa, di aver bruciato alcune pagine del corano, divenuta poi simbolo mediatico di oppressione sistemica delle donne in Afghanistan.

Le note musicali che insieme al bavaglio, richiamano il divieto a cantare, parlare esprimersi in quegli spazi pubblici, che vengono poi rappresentati nel palazzo con tante finestre e nella moschea.

Infine il Kalàšnikof dritto alla gola delle donne, che piangono lacrime di dolore, rosse come il sangue.

Tanto dolore però non ostacola l’espressione delle uniche parole che si leggono in persiano, in questo manifesto della condizione delle donne in Afghanistan: “istruzione, lavoro, libertà”. Sono queste le richieste che a gran voce vengono fatte senza sosta dalle nostre sorelle afghane, rese ancora più vive e a noi vicine dalla diaspora presente a Roma, che non ha più intenzione di chiudere gli occhi e la bocca, ma che oggi scende in piazza e con ancora più vigore non rinuncia a denunciare!